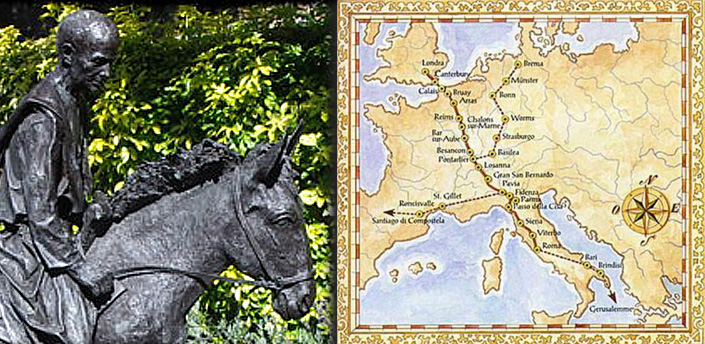

La via di Sigerico

racconto storico

Daniele Ossola

La via di Sigerico

racconto storico

Tratto dal romanzo storico indedito "Congiure lungo la via Francigena” - Segnalazione della Giuria al Premio “SET-ART”, Menzione d’Onore al Premio “Ascoltando i silenzi del mare”, Pergamena Speciale al “Premio Letterario Nazionale COSTA Edizioni”.

Francis passò da Reims, per poi proseguire lungo la strada, quella che Sigerico, arcivescovo di Canterbury dal 990 al 994, fece del suo viaggio di ritorno da Roma, dove si era recato per ricevere il Pallium dalle mani di Papa Giovanni XV. Francis, in compagnia di mercanti e pellegrini, varcò le Alpi, scese verso Aosta e, colpito dalla collegiata dei santi Pietro e Orso entrò ad informarsi. Un vecchio sacrestano, con problemi di comunicazione, a fatica spiegò al giovane cavaliere inglese che la chiesa sorse nel 1131, ai tempi di S. Anselmo, dottore della Chiesa, arcivescovo di Canterbury, il più grande valdostano della storia. Fu un maestro riquadratore di pietre del Lys a costruire il campanile romanico, separato dalla chiesa.

Francis non poté far altro che soffermarsi sul ruolo dei campanili: per pellegrini e viaggiatori sono punti vitali, fermi e rifletté: “Com’è difficile seguire tutte le ascese di queste architetture che vivono in un loro libero spazio romanzesco. Una diversa dall’altra.” Superata la maestosa fortezza di Bard che pare voglia bloccare gli accessi alla valle, superò Ivrea per dirigersi verso le risaie.

Il giorno dell’Assunzione della Beata Vergine Maria, un mare di pioggia si riversò sulle risaie attorno a Vercelli. Grossi goccioloni rimbalzavano dal tetto di coppi nella grangia vicino all’abbazia cistercense di Lucedio, torrenti intasavano gli scolatoi, fontane sgorgavano dalle bocche dei doccioni, cascate d’acqua scendevano dai contrafforti e ruscelli correvano sopra gli archi per riversarsi ai piedi delle colonne, infradiciando le statue dei santi.

Il cielo, la grande costruzione e la campagna circostante apparivano dipinti in diverse sfumature di grigio. Era la festa dell’Assunzione che commemorava la fine della vita terrena della Vergine Maria madre di Gesù con l’ingresso in paradiso e la sua incoronazione. Cade al 15 di agosto, quando quasi tutte le mandrie di mucche e vitelli erano già nei pascoli della val Sesia, e quindi coincideva sempre con il primo giorno della fiera del riso di Vercelli.

Francis dovette attraversare la fiera per dirigersi alla cattedrale per la messa del mattino, il cappuccio calato sulla fronte nel vano tentativo di riparare il viso dalla pioggia battente. Sull’ampio prato di fronte alla chiesa centinaia di persone curiosavano tra i banchi allestiti dai mercanti di riso. Mettevano in vendita le ultime scorte dell’anno precedente, in attesa, tra circa un mese, del nuovo raccolto. Si erano poi affrettati a coprire con teli di juta incerata o tessuto feltrato per evitare che si bagnassero i sacchi. I mercanti erano le figure principali della fiera, frequentata dai piccoli fornitori che raccoglievano la produzione di pochi villaggi sparsi. Intorno a loro si accalcavano banchi accessori che proponevano vini pregiati di Asti, sete intessute d’oro di Como, coppe di vetro di Venezia.

Gli espositori non si lasciavano scoraggiare dalla pioggia, scherzavano tra loro cercando di creare un’atmosfera festosa, pur sapendo che il maltempo avrebbe nuociuto agli affari. Alcuni dovevano assolutamente concludere, con la pioggia o il sole: gli acquirenti avevano bisogno del riso per mangiare e i mercanti per non lasciare centinaia di quintali di merce che rischiava di ammuffire. Francis non poteva comprare nulla perché non aveva denaro da spendere. Roma lo stava aspettando. Era una sorta di apprendista non pagato poiché, per compensare il monaco Jacopo, che lo aveva ospitato nella grangia, lo aiutava nelle attività di forgiatura di falci, coltelli, zoccoli per cavalli e pentole.

Mangiava a tavola con la famiglia del mandriano e mungitore, dormiva nel fienile e indossava gli scarponi smessi dell’abate Jacopo. Un’attività frenetica, in estate, perché tutti i lavoratori della campagna lavoravano fino all’imbrunire. Tra una martellata e l’altra sugl’incudini, il monaco iniziò, su richiesta di Francis a raccontargli brevemente il ruolo dei cistercensi in quelle terre. “Seguendo la tradizione benedettina, i cistercensi furono grandi bonificatori, pertanto le loro abbazie ebbero grande importanza in questi luoghi una volta paludosi. L’ordine cistercense si basa sulla suddivisione dei possedimenti in grange a capo di ciascuna delle quali non è posto un monaco, già gravato da incombenze di ordine spirituale, ma da un fratello converso che sappia far fruttare la grangia. I conversi, che coordinano a loro volta il lavoro dei liberi contadini salariati, rispondono della loro attività al cellario monaco che cura, per conto dell’abate, l’amministrazione dell’intera abbazia. Molti campanili sono sopravvissuti alle chiese che li incorporavano; ne è esempio la bella torre ottagonale della nostra abbazia: è integra. C’è una nervosa eleganza nelle architetture e si nota sulle quattro fasce il ritmo crescente dei vuoti. Il campanile ha il suo posto nell’ordine della risaia circostante, quasi il punto trigonometrico di un paesaggio che svaria nel gioco e nei rimandi dei polverosi specchi d’acqua.”

Tuttavia la breve permanenza era quasi terminata. Nel giro di circa quattro mesi, il dieci di dicembre, avrebbe compiuto ventitré anni e magari, lo stesso giorno, sarebbe venuto in possesso della bolla papale, origine del suo viaggio.

Le grandi porte della cattedrale erano spalancate per accogliere le centinaia di cittadini, contadini e visitatori accorsi per la messa. Appena entrato, Francis si scosse via la pioggia dagli abiti. Il pavimento di pietra era reso scivoloso da acqua e fango.

Nelle belle giornate l’interno della chiesa era sicuramente illuminato dai raggi del

sole, ma in quel momento era tetro; dai vetri colorati delle finestre non traspariva

alcuna luce e i fedeli, con gli abiti fradici e scuri, aspettavano l’inizio della

funzione.

Dove finiva tutta la pioggia? Non c’erano bacini di raccolta intorno alla chiesa.

Migliaia e migliaia di galloni d’acqua inzuppavano il terreno: scendevano sempre più

in basso per ricadere come pioggia sull’inferno? No. L’edificio era stato costruito

su un declivio e l’acqua viaggiava sotto terra, scorrendo verso i prati.

Francis immaginò di sentire il torrente sotterraneo, e la sua vibrazione martellante

trasmessa dalle fondamenta alle piastrelle del pavimento e poi alle piante dei

piedi. Un cagnolino nero trotterellò verso di lui, agitando festoso la coda in segno

di saluto. “Ehi, Bull!” Sussurrò lui inventando il nome e accarezzando la bestiola.

Alzò lo sguardo per cercare il padrone, vide avvicinarsi una splendida ragazza e si

sentì il cuore in gola. La giovane indossava un mantello rosso scarlatto. Era la

sola chiazza di colore in tutto quel grigiore.

Al rosso, Francis associò il colore del sangue quando il monaco, sempre durante i

lavori in fucina, gli raccontò dei movimenti eretici in quelle pianure sfociati in

sanguinose repressioni.

“In origine la dottrina della Chiesa fu stabilita dai concili.” Iniziò Jacopo “Ma a

fare ordine furono anche le università nate due secoli fa: Bologna e Parigi. Il

sapere qui era amministrato prevalentemente dai frati domenicani e francescani,

teologi e uomini di cultura, tipo Tommaso d’Aquino.

Mentre la Chiesa stabiliva quali fossero le sue verità, le eresie proliferavano. Le

ragioni per cui si moltiplicarono dopo l’anno Mille furono molteplici: influirono

sia il carisma personale di uomini fervidamente religiosi, sia i vuoti di potere che

alcuni movimenti tentarono di occupare. È un tempo inquieto, in cui all’interno

delle istituzioni religiose si sono affermate e continuano a proliferare esperienze

monastiche sempre più strutturate a fianco di un ritorno a forme di ascetismo più

vicine a quelle degli eremiti dei primi secoli.

Ma soprattutto è un periodo in cui le gerarchie religiose sono sempre più

dedite alla simonia.”

Siccome i dialoghi si svolgevano prevalentemente in latino e francese, lingue che

Francis aveva studiato ma che non padroneggiava, di fronte all’ultimo termine

chiese: “Cosa significa?”

“Vedi cavaliere, non è che la compravendita di incarichi e di beni ecclesiastici.

Poi c’è il concubinaggio, la pratica più bersagliata dagli eretici assieme al potere

temporale dei papi. C’è poi la corruzione interna, alimentata dal mercato delle

indulgenze. In pratica, la cancellazione dei peccati con un’offerta in danaro o un

pellegrinaggio.”

“Ma in che modo si formano e si gestiscono le varie sette?” Domandò Francis.

“Spesso quelle ereticali, come in origine la nostra, diventano piccole chiese,

strutturate a più livelli, con gli iniziati che rappresentano il gradino più basso,

i perfetti ai vertici e gli ambulanti incaricati di fare proseliti. Aderiscono

uomini di Chiesa, teologi ma anche artigiani o popolani, tenendo conto che

quest’ultimo concetto è un’ampia categoria che comprende contadini e mendicanti,

insieme a mercanti. Tra i «buoni cristiani», i famosi Càtari, c’erano tutte le

classi sociali sostenute dai nobili del Meridione francese, mentre gli Umiliati, in

un primo momento accettati dalla Chiesa e diffusi tra il Milanese e il Lodigiano, si

occupavano principalmente della lavorazione della lana e fondarono fiorenti

manifatture tessili. Erano soprattutto gli anni delle scelte di povertà di chi, come

san Francesco, interpretava fedelmente l’insegnamento del Vangelo, predicando la

preminenza delle ricchezze spirituali su quelle materiali. Ma non tutti, a

differenza del frate di Assisi, riuscirono a farsi approvare la propria Regola dalle

istituzioni ecclesiastiche.”

“Se non ubbidivano ai dettami ecclesiastici, come venivano puniti?”

“Con le mani e i piedi legati, furono collocati su carri perché tutti li potessero

vedere e davanti a loro furono posti dei bracieri per rendere incandescenti le

tenaglie che bruciavano le loro membra. Dopo che le carni vennero dilaniate dai

ferri roventi, furono fatti passare per diverse vie perché la loro punizione fosse

più dura e più lunga.

Il pubblico spettacolo fu allestito in città, in piazza sant’Andrea, per volere del

venerabile padre Raniero Avogadro di Pezzana, vescovo di Vercelli, per ispirazione

divina e per consenso unanime.

I malcapitati fatti a pezzi con le tenaglie roventi non erano che fra’ Dolcino da

Novara e fra’ Longino da Bergamo. Accusati entrambi di eresia, finirono sul rogo

solo dopo essere stati letteralmente sbranati. Il più famoso era fra’ Dolcino: un

frate ribelle per scelta e guerriero per forza che per anni aveva predicato anche

qui, nelle valli alpine.

Nel 1260 Dolcino aveva solo dieci anni. In quell’anno accadde un fatto che avrebbe

segnato la sua vita. Un giorno, alla porta del convento francescano di Parma bussò

un ventenne, tale Gherardo Segarelli, che chiese di diventare frate. Fu respinto.

Risultato: Gherardo decise che, se i conventuali non lo volevano, lui avrebbe creato

un ordine monastico nuovo, sganciato da ogni gerarchia ecclesiastica e basato su

principi simili a quelli di san Francesco, ma estremizzati.

Nacque l’ennesima setta pauperistica, gli Apostolici, chiamati così perché

ritenevano di imitare in tutto gli apostoli di Gesù: tenevano barbe incolte,

vivevano di elemosina, vestivano ruvidi sai. Parma divenne capitale di un ascetismo

estremo che aveva per motto «penitenziàgite» dal latino poenitentiam àgite

ovvero,

fate penitenza.

In questi ranghi apostolici entrò anche Dolcino, che da ragazzo studiò a Vercelli da

un prete.

Va detto che dai cattolici non piovvero solo insulti: venne anche il peggio. Infatti

nel 1274 il concilio di Lione mise al bando tutti gli ordini religiosi nati dopo i

francescani e nel 1286 papa Onorio IV firmò una bolla che scomunicava gli

Apostolici.”

Francis rivolse un gran sorriso alla donna. Era difficile dire che cosa la rendesse

tanto attraente. Aveva il viso piccolo e tondo con lineamenti delicati e regolari,

capelli castani e occhi verdi con riflessi dorati. Non era diversa da cento altre

ragazze di Winchester, ma aveva un suo modo sbarazzino di portare il cappello, uno

sguardo intelligente e ironico e un sorriso malizioso che prometteva vaghe ma

allettanti delizie.

Il ricordo non poté che andare alla sua amata Tildy. Pensava ai suoi baci quando si

vedevano due o tre volte la settimana. Lo zio e tutore di lei, Morgan, gli

dimostrava simpatia, così come zia Grace che lo invitava spesso a restare a cena;

Francis accettava con gratitudine sapendo che avrebbe mangiato molto meglio che a

casa sua.

Giocavano a scacchi o a dama, oppure chiacchieravano semplicemente ma, nella maggior

parte del tempo, il giovane aspettava solo il momento per rubarle un bacio.

La donna lanciò un’occhiata intorno a sé nella chiesa: nessuno guardava nella loro

direzione. Francis vide il giovane insinuare la mano dentro il mantello della donna

all’altezza del seno e la toccò attraverso il morbido lino del vestito.

“Un giorno…” intanto Francis pensava “un giorno.”

Con Tildy avevano già parlato di matrimonio anche se il giovane cavaliere nutriva

una sorta di timore superstizioso a parlare del loro futuro insieme.

Nel frattempo il giovane si affrettò a ritirare la mano dal seno della donna vedendo

passare una suora, che comunque non fece caso a loro. Nell’ampio spazio della

cattedrale la gente faceva di tutto.

L’anno precedente Francis aveva scorto nella cattedrale di Winchester una coppia

impegnata in un atto sessuale contro il muro della navata sud durante la messa della

vigilia di Natale. I due erano stati scoperti e buttati fuori. Si chiese se lui e

Tildy sarebbero riusciti ad amoreggiare inosservati durante tutta la funzione.

Sicuramente no.

Ma la ragazza aveva altre idee in mente. Prese suo compagno per mano e lo guidò tra

la folla. Forse conoscevano molte delle persone presenti. Il giovane seguì la

ragazza nella crociera, dove i transetti incontravano la navata, e poi fino a una

barriera di legno che bloccava l’ingresso all’estrema parte orientale, il

presbiterio, riservato al clero.

Il fatto turbò Francis e trovò questo atteggiamento eretico a tal punto che gli

ricordò un dialogo con il monaco Jacopo a proposito delle eresie tollerate dalla

Chiesa.

“Scusi la domanda banale: perché tante sette sono state eliminate con la forza

mentre i Francescani no? Che cosa trasformò una potenziale vittima della neonata

Inquisizione in un simbolo del cattolicesimo?” Chiese Francis, perplesso.

“Francesco era molto vicino ai movimenti ereticali, però la sua vicenda spirituale

si muove nel solco di un’assoluta obbedienza alla Chiesa. Anche prima della rottura

con il padre, si ritiene fosse in contatto con il vescovo di Assisi, Guido, e che

avesse già fatto con discrezione una prima scelta ecclesiale, quella di “penitente”.

Contro le sue stesse aspettative, Francesco catalizzò attorno a sé un primo gruppo

di seguaci. Questo poteva destare sospetti. Così sentì l’esigenza di ottenere dal

papa il benestare. Il suo interlocutore era Innocenzo III, persecutore inflessibile,

ma anche uno stratega, che puntava a recuperare ad ogni costo gli eretici alla causa

della Chiesa. In quegli «uomini penitenziali di Assisi», i futuri Francescani, che

gli si accostavano con assoluta deferenza, il pontefice intuì qualcosa, che si

rinnoverà di lì a pochi anni con i Domenicani, di mostrare ai fedeli un’alternativa

ortodossa al modello di vita e di fede dei movimenti ereticali.”

L’inondazione del fiume Po gli sbarrò il cammino tra Pavia e Piacenza. Nonostante

questi inconvenienti, riuscì ad arrivare a Pisa.

Francis, giunto in città fu colpito da quella strana torre di marmo a più ordini di

colonne con quella leggera pendenza tanto da poterla salire a cavallo. «In del 1174

fu fondato lo campanile del Duomo del mese d’agosto. Prima che fussero al mezzo di

quella fabbrica, ella inclinò da un lato, e piegò in sul più debole.» Citavano le

Cronache pisane di quel secolo.

A raccontare queste stranezze fu padre Arnolfo quando vide quel giovane che stava

ammirando lo strano manufatto orgoglio dei pisani. Accanto ad Arnolfo c’era Cosimo

Taddei, che in seguito il cavaliere scoprì essere uno dei più importanti mercanti

italiani, un uomo massiccio dal mantello di lana spessa elegantemente ricamato.

Originario di Firenze, che lui diceva essere la più grande città del mondo

cristiano, si era poi trasferito a periodi alterni nei pressi di Londra per

amministrare i molti affari che legavano la famiglia ai produttori inglesi di

lana.

I Taddei erano talmente ricchi al punto di prestare denaro ai re, ma Cosimo era

amabile e modesto, anche se correva voce che nelle trattative fosse inflessibile.

Francis accennò brevemente da dove veniva spiegando il motivo del viaggio senza

entrare nei particolari legati all’incontro col papa.

Padre Arnolfo trattava il mercante con grande ma compunta familiarità: Cosimo,

infatti, era ospite in un’ala della canonica. L’uomo rivolse a Francis un cenno

amichevole benché, dall’età e dai vestiti dimessi, dovesse averlo riconosciuto come

un semplice apprendista. Cosimo stava osservando l’architettura della piazza.

“Vengo a Canterbury da cinque anni” affermò, tanto per fare conversazione “ma solo

l’ultima volta ho notato che le finestre del transetto sono molto più grandi di

quelle del resto della chiesa.” Parlava inglese, ma ogni tanto vi inframmezzava

termini toscani. Francis non aveva difficoltà a capirlo. Come la maggior parte dei

figli dei cavalieri inglesi, era cresciuto parlando il francese dei normanni con il

padre, l’inglese con i coetanei e comprendeva il significato di molte parole

italiane perché alla scuola del suo anziano tutore monaco di Marlborough aveva

imparato il latino.

“Posso spiegarvelo io perché le finestre sono così.” S’intromise Francis. Cosimo

inarcò le sopracciglia, sorpreso che un giovane cavaliere potesse vantare tale

conoscenza. “La chiesa è stata costruita due secoli fa, quando quelle strette

finestre a ogiva nelle navate e nel presbiterio rappresentavano una straordinaria

innovazione architettonica. Poi, cent'anni dopo, il vescovo volle una torre più alta

e al contempo fece ricostruire i transetti, inserendo finestre più grandi che allora

erano diventate di moda.”

Cosimo fu molto colpito. “Come fate a saperlo?”

“Nella biblioteca del monastero c’è una storia del priorato che racconta la

costruzione della cattedrale. Me lo aveva raccontato il mio tutore quand’ero

ragazzo.”

Cosimo studiò a lungo il viso di Francis, come per imprimerselo nella memoria, poi

aggiunse distrattamente: “È uno splendido edificio.”

“Sono molto diversi in Italia?” Francis era incuriosito dai paesi lontani; gli

piaceva farsi raccontare particolari sulla vita quotidiana e soprattutto sulle

caratteristiche dei princìpi costruttivi. Cosimo parve pensieroso. “Credo che gli

architetti partano tutti da una base più o meno comune ovunque, ma in Inghilterra

non ho mai visto una cupola.”

“Cos'è?”

“Un tetto tondo, come una mezza palla.” Francis era sbalordito. “Non ne ho mai

sentito parlare… ma in effetti a Vercelli! Come si fa a costruirla?”

Cosimo si mise a ridere. “Giovanotto, io faccio il mercante di lana. Posso dirti se

un vello viene da una pecora delle Cotswolds oppure di Lincoln o della Garfagnana

solo strofinando la lana tra l’indice e il pollice, ma non so neppure come si

costruisce un pollaio, figurarsi una cupola.”

In quel mentre sopraggiunse un altro sacerdote. Era un uomo di bell’aspetto e

indossava una lucente tonaca nera, che però su di lui dava l’impressione di

appartenere a qualcun altro.

Ignorò padre Arnolfo e Francis ma, in tono servile quasi fosse un’abitudine, fece un

profondo inchino a Cosimo. “È un onore avervi di nuovo nella nostra città, signore.

Vuole onorare Dio partecipando alla santa messa che sta per iniziare?”

Di fronte al padreterno Cosimo e Francis non poterono negare la loro partecipazione

alla funzione.

Il brusìo nella chiesa cessò all’improvviso e Francis vide che frati e suore stavano

prendendo posto. Il maestro del coro, un frate cieco, entrò per ultimo.

Pur menomato, camminava senza assistenza attraverso la chiesa muovendosi lento, ma

con il passo sicuro di chi ci vede, perfettamente a conoscenza della posizione di

ogni pilastro e di ogni pietra. Intonò una nota con la sua forte voce baritonale e

il coro attaccò un inno.

Francis era alquanto critico nei confronti del clero: spesso i religiosi godevano di

un potere eccessivo rispetto alla loro cultura. Però gli piaceva andare in chiesa.

Le funzioni inducevano in lui una sorta di estasi. La musica, l’architettura e la

magia dei canti in latino lo incantavano, dandogli l’impressione di sognare a occhi

aperti. Ancora una volta ebbe la strana sensazione di sentire un torrente di acqua

piovana scorrere sotto i suoi piedi.

Lasciò vagare lo sguardo sui tre livelli della navata: colonnato, galleria e

cleristorio.

Il giovane percorse con gli occhi uno dei quattro giganteschi pilastri angolari

della crociera, dall’enorme base quadrata su cui poggiava fin dove la lesena si

estendeva verso nord tracciando un arco sulla navata laterale, poi su al livello

della tribuna, dove un’altra lesena proseguiva verso ovest a formare l’arcata della

galleria, e poi ancora più in alto dove si dipartiva l’arco del cleristorio.

Mentre Francis era concentrato, accadde qualcosa di strano. Ebbe l’impressione che

la vista gli si offuscasse e la parte orientale del transetto si muovesse. Poi ci

furono un rumore sordo, quasi impercettibile all’inizio, e un tremito sotto i piedi,

come se nelle vicinanze fosse caduto un albero. I cantori esitarono.

Sulla parete sud del presbiterio, accanto al pilastro che Francis aveva a lungo

osservato, comparve una crepa. Il giovane si voltò verso Cosimo.

Con la coda dell’occhio vide dei calcinacci cadere sul coro e nella crociera. Poi vi

fu soltanto rumore: grida di uomini e di donne e l’assordante fragore di enormi

massi che finivano a terra.

Fu un momento interminabile durante il quale i fedeli percorrendo la navata

centrale, uscirono nella piazza. Era un miracolo che non ci fossero state vittime.

A Francis venne un brivido: non aveva mai assistito a un terremoto.

Parecchi monaci avevano schivato di un soffio la caduta di detriti, e ciò non fece

che alimentare i discorsi sui miracoli, mentre altri, colpiti da schegge di pietra,

avevano riportato brutti tagli ed ecchimosi. Tra i devoti vi fu solo qualche ferito

leggero. Evidentemente erano stati tutti protetti dall’alto.

Tuttavia fu opinione comune che Dio avesse mandato un avvertimento ai pisani.

Sono autore e commediografo, in cerca di contaminazioni culturali

Ho all'attivo la pubblicazione di decine tra romanzi, racconti e sceneggiature.

Oggi mi dedico a creare occasioni di scambio culturale col pubblico grazie alla realizzazione di

eventi, recital e presentazioni che coinvolgono attori, musicisti e artisti visivi a partire dalla mia

parola scritta.

I miei ultimi romanzi:

"Dubbi e tensioni di

un giovane investigatore" (Macchione, 2024)

"Identità in conflitto - Africa e dintorni"

(Placebook Publishing, 2023)